弦楽器の日頃のお手入れ

このコーナーでは、お客様がご自身でできる日頃のお手入れについてご説明いたします。

楽器の外観、音色を美しく保つために、ぜひ実行していただきたいこと、また、日頃行える簡単な点検方法をご紹介いたします。

楽器を弾く前に

正しい肩当ての取り付け方

ヴァイオリン、ヴィオラに肩当を取り付ける際、片手で乱暴に扱うと、

楽器に誤って傷をつけてしまうことがあります。

写真のように脇でネックを挟んで楽器を固定し、両手で丁寧に取り付けましょう。

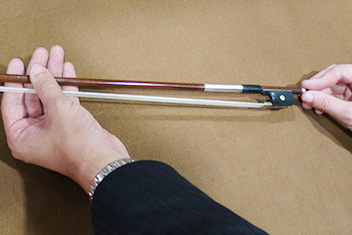

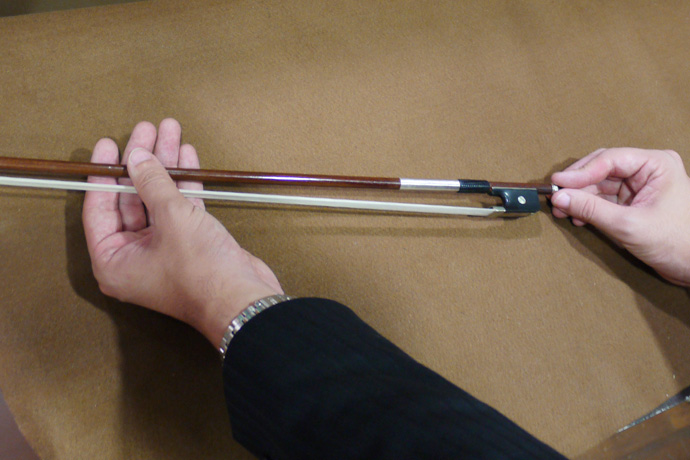

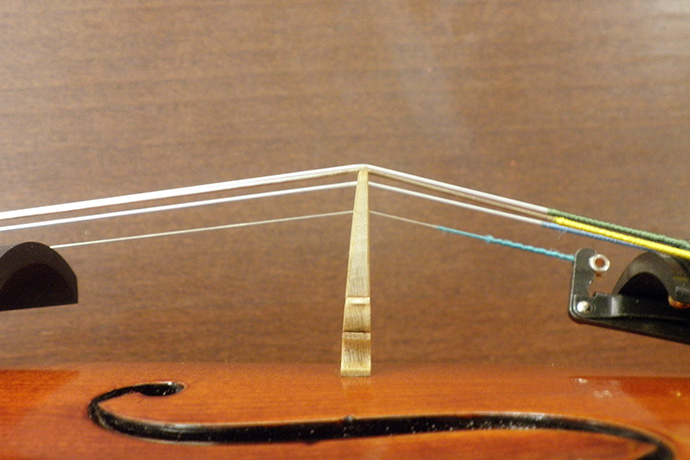

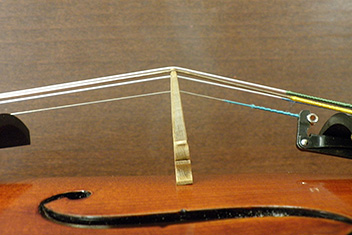

正しい弓の張り具合

弓は必要以上に強く張ると、スティックに負担を与えてしまい、故障の原因となる場合があります。

プレイヤーの好みにもよりますが、写真のように弓の中央部でスティックの太さと同じくらいの隙間を作るくらいが普通です。

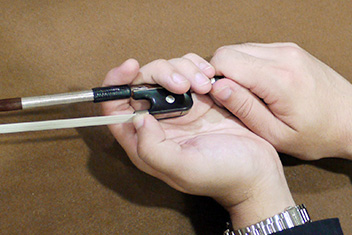

また、スクリューはフロッグ部を上下から優しく支えて回すように心がけましょう。

松脂を塗る量

1日に1~2時間の練習なら、松脂は練習前に一度塗れば十分です。一度に塗る量は、お好みにもよりますが3~4往復くらい塗れば十分でしょう。 ただし新品の弓や毛替えをしたばかりの弓は、多めに松脂を塗らなければ音が出ません。音がしっかり出るまで、少し強い力でまんべんなく多めに塗るようにしてください。

この時、松脂も新品だと滑って非常に塗りにくいものです。毛替えの後は使いかけの松脂のほうがよくなじむようです。

楽器を弾いた後は

楽器の磨き方

楽器に残った松脂の粉を放置しておくと頑固な汚れの原因になります。演奏した後は面倒でも、必ず楽器のお手入れをしてください。

また楽器磨きには必ずヴァイオリン属の楽器専用クロスを使用してください。タオルなどで磨くと、デリケートなニスの表面に細かな傷をつけてしまう危険があります。

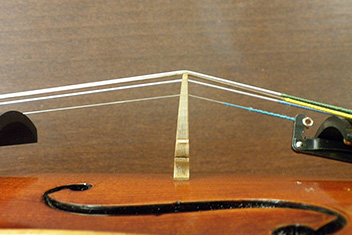

まずは写真のように、駒の周りに飛び散った松脂の粉を拭き取ります。同時に弦にこびりついた松脂も拭き取るようにします。

この後、指板やあごあて付近に残った汗、手アカなどを拭き取ります。その際に松脂を落とすクロスと別のクロスを使用される方もいらっしゃいます。

◆ 弓のお手入れ

スティック部に飛び散った松脂の粉を

拭き取ります。手が触れるフロッグ部周辺も拭き取ります。

日頃からできる簡単なお手入れ

弦の正しい張替え方

4本の弦は同時にゆるめてはいけません。

駒が倒れるだけでなく、楽器の中の魂柱まで倒れてしまう危険があるからです。弦を張り替える時は

「1本取り外して新しい弦を張り、隣の弦を外してまたそこに新しい弦を張る」という動作を繰り返します。 つまり、4本の弦のうち3本は常に調弦された状態を保ちます。

新しい弦を張る時は、まずテールピースに弦のボール部分を引っ掛け、先端を糸巻の小さな穴に通します。この時、ヴァイオリン、ヴィオラなら3mm程度、

チェロなら7~8mm程度突き出るようにします。

次に、穴から突き出た弦の、ペグボックスの壁とは反対方向から巻き始めます。2周くらい巻いた後、弦を壁のほうに引っ張ってクロスさせます。

こうすることで、弦が糸巻の穴から抜けてしまうトラブルを回避することができます。

その後、ペグボックスの壁に向かって弦を巻いていき、最終的に壁際ぴったりに巻き終わるようにします。

こうすることで、弦が突然ゆるんでしまうトラブルなどを回避することができます。

調弦をスムーズに行うために

弦を張りかえる際、上ナットと駒の溝に3Bや4Bなどの濃い鉛筆を塗っておくと、弦がスムーズに溝の上を滑ります。

調弦を安定させるために行っておくと良い作業の一つです。

ご自分で出来る点検のポイント

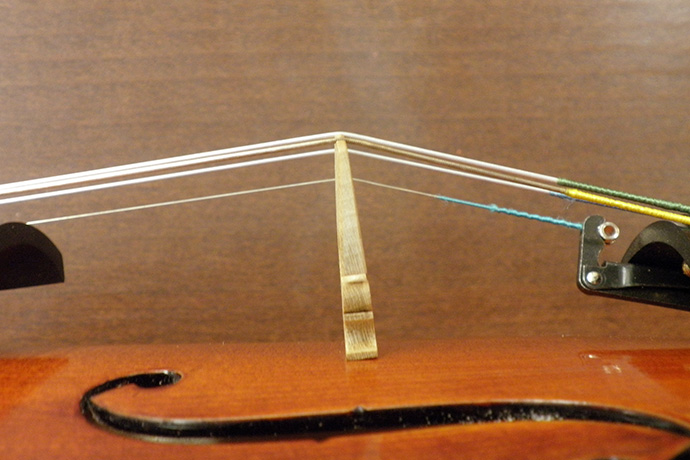

駒は表板の上に垂直に立っているか

調弦などの作業で、駒が指板のほうに向かって傾いてくることがあります。

そのまま放っておくと、突然駒が倒れたり、駒が曲がってしまうなどのトラブルが起きる危険があります。ご自身で直せる方もいますが、心配な場合は専門家に任せてください。

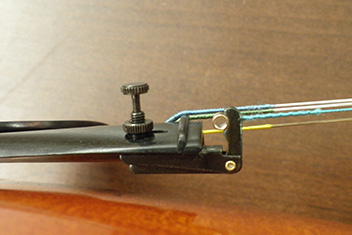

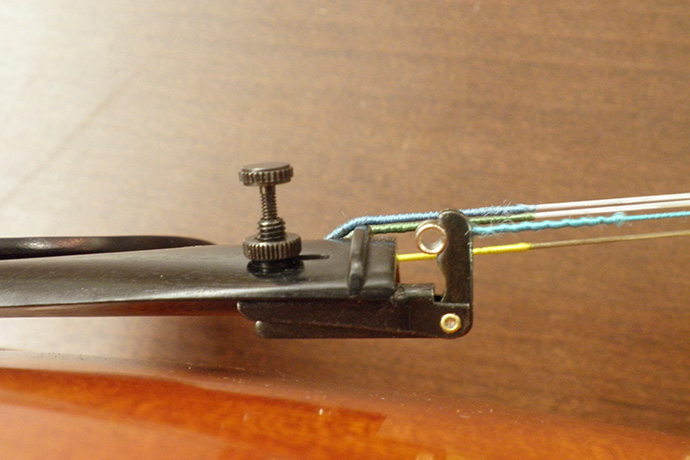

アジャスターは下まで

ねじ込んでいないか

アジャスターは、あくまで調弦を補助する微調整のための器具です。アジャスターばかりを頼りにしていると、ネジを最後まで締めこんでしまい、動かなくなることがあります。 そんな時は、一度アジャスターをゆるめ、糸巻のほうで調弦します。アジャスターは、音を高くも低くもできるよう、ネジがほどよい位置にあるようにキープしたいものです。

カラ拭きでは落ちなくなってしまった

楽器の汚れ

市販のポリッシュなどのなかには、ニスを傷める原因となる物質が含まれていることもあります。使用を誤ると、楽器に取り返しのつかないダメージを与えることもあります。楽器のお手入れは専用クロスによるカラ拭きが一番ですが、もしも頑固な汚れが付着してしまった場合には、専門家に相談してください。